Begründung der Initiative zur öffentlichen Erinnerung an Johanna und Eduard Arnhold und das zivilgesellschaftliche Engagement des jüdischen Bürgertums in Deutschland und Berlin

Nicht erst die Corona-Krise hat gezeigt, wie bedeutsam für das soziale und kulturelle Leben und Überleben nicht allein staatliches Handeln ist, sondern auch ein verstärktes bürgerschaftliches Engagement. Solch tätigem Gemeinsinn fühlte sich in Deutschland, vornehmlich in der Hauptstadt Berlin, in besonderer Weise das jüdisch-deutsche Bürgertum verpflichtet. Ab 1933 wurde dessen Existenz und Wirken von der NS-Herrschaft verdrängt, vertrieben, vernichtet.

I – Der Hauptgedanke

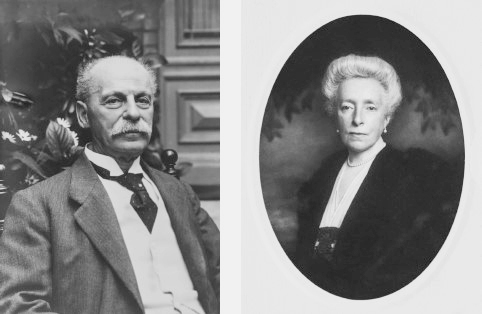

Ziel unserer Initiative ist es, mit einer Würdigung des herausragenden Paars Johanna und Eduard Arnhold zugleich an eine Reihe mit ihnen verbundener, gleichfalls jüdischer Frauen und Männer zu erinnern, die für das öffentliche Leben in Berlin und darüber hinaus für ganz Deutschland einmal prägend gewirkt haben. Sie haben alle in näherer Nachbarschaft im einstigen Berliner Tiergartenviertel gelebt und haben als Unternehmer oder Politiker, als Künstler, Kunstsammler und Kunstförderer, als Galeristen oder Publizisten mit ihren vielfältigen sozialen, philanthropischen Stiftungen und ihrem generösen kulturellen Mäzenatentum ein Vorbild für das geschaffen, was heute als zivilgesellschaftliches Engagement immer mehr beschworen und oftmals vermisst wird. Ihre Namen sind durch die nationalsozialistische Barbarei ab 1933 ausgelöscht worden, ihre Lebensleistung ist aus dem öffentlichen Gedächtnis zumeist getilgt, ihre Gesellschaftsschicht untergegangen – wie auch das frühere Berliner Tiergartenviertel. Dort fehlt für diese einstigen Bewohner bis heute eine unübersehbare öffenttliche Erinnerung. Allein der Mäzen James Simon wird aus jenem Kreis jüdischer Bürger inzwischen auf der Museumsinsel mit der nach ihm benannten neuen Galerie sowie in einem mit Infotafeln versehenen und nach ihm benannten kleinen Park nahe der Museumsinsel zu Recht gewürdigt. Doch für die anderen gibt es kein ihrer Bedeutung angemessenes, längst überfälliges Zeichen.

Bei dieser Leerstelle im kulturellen Gedächtnis Berlins darf es nicht bleiben. Darum will der Arnhold-Initiativkreis darauf hinwirken, dass im Tiergartenviertel auf dem Kulturforum zwischen Gemäldegalerie, Matthäikirchplatz und dem künftigen Museum für die Kunst des 20. Jahrhunderts ein Ort, der bisher (als sogenannte Piazzetta) urbanistisch eher als Unort erscheint, zum

JOHANNA UND EDUARD ARNHOLD PLATZ

wird. Zugleich soll dort nicht nur an das Paar Arnhold, sondern in seinem Namen und Geist auch an einige weitere herausragende Persönlichkeiten aus dem nachbarschaftlichen Umfeld erinnert werden.

Der Initiativkreis hat hierzu die Künstlerinnen und Künstler

Tatjana Doll

Karin Sander

Lars Krückeberg

Julian Rosefeldt

eingeladen, erste Ideenskizzen für eine mögliche Gestaltung des »Johanna und Eduard Arnhold Platzes« sowie seiner unmittelbaren Umgebung zu erarbeiten.

Diese wurden der Öffentlichkeit im Juni 2021 vorgestellt. Die vier Eingeladenen sind als frühere Stipendiaten der Villa Massimo und Rom-Preisträger mit dem Erbe Arnholds, des Stifters der Villa Massimo, verbunden. Ihre Vorschläge sind gedacht als ästhetische und urbanistische Beiträge zum kulturellen Gedächtnis wie auch als Brückenschlag zur Gegenwart: im Sinne Arnholds und mit Blick auf die hier am Ort versammelten Museen, die Philharmonie und die St. Matthäus-Kirche.

II – Nähere Erläuterung

Eduard Arnhold (1849–1925), Sohn eines jüdischen Armenarztes aus Dessau, wurde in Berlin bei seiner Karriere vom Lehrling zum Unternehmer einer der führenden Energieversorger des Kaiserreichs. Gemäß seinem ethischen Leitspruch „Reichtum verpflichtet‟ förderte er neben Künsten und Wissenschaften neue Verkehrswege, Straßenbahnen und Luftschiffe, stiftete für Kunststipendiaten die Villa Massimo in Rom, unterstützte mäzenatisch die großen Museen in Berlin und München, förderte die Akademie der Künste und wurde ihr Ehrensenator, er war Mitbegründer der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (heute: Max-Planck-Gesellschaft) und des Kaiser-Friedrich-Museumsvereins.

Als bedeutendster Sammler und Förderer des Malerfreundes Max Liebermann engagierte er sich zugleich wie kein anderer für die im deutschen Kaiserreich noch verfemten französischen Impressionisten. Seine Frau Johanna Arnhold (geb. Arnthal aus einer jüdischen Hamburger Familie, 1859–1929) stiftete mit ihm zusammen u.a. das »Johanna-Heim«, nordöstlich von Berlin eine vor 1945 einzigartige Lebens- und Bildungsstätte für hunderte Mädchen und junge Frauen aus oft mittellosen Verhältnissen: vom Kinderheim bis zur Oberschule, Lehre oder Studium (eine Schülerin des Johanna-Heims war die Schauspielerin Brigitte Helm, Protagonistin in Fritz Langs Film »Metropolis«). Dieses philanthropische Engagement übertraf sogar die Kosten für den Park und die Bauten der Villa Massimo in Rom, die die bis heute bedeutendste deutsche Kulturinstitution zur Förderung von Künstlerinnen und Künstlern im Ausland darstellt.

Nach dem 1. Weltkrieg engagierte sich Eduard Arnhold, zum Teil zusammen mit Walter Rathenau, auch für die junge Demokratie der Weimarer Republik, wobei ihm sein früheres Eintreten für engere wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen mit den USA, Großbritannien, Frankreichs oder Italien zugutekam.

Johanna und Eduard Arnholds Berliner Häuser in Tiergarten und am Wannsee existieren nicht mehr, Mitglieder der Familie wurden nach 1933 bedrängt, vertrieben oder ermordet, die Kunstsammlung aufgelöst.

Das ehemalige Johanna-Heim in Werneuchen ist heute unter anderem Namen eine vom Land Berlin an die »Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken« übertragene, nur temporär arbeitende Bildungsstätte. Einzig eine Infotafel beim bewaldeten Parkplatz erinnert noch an Arnhold.

Was dagegen oft verwechselt wird: Das erhaltene Anwesen der heutigen American Academy am Wannsee gehörte nicht Eduard und Johanna, sondern einem Neffen Arnholds. Dessen nach Amerika emigrierte Nachfahren haben Villa und Garten 1958 der Bundesrepublik Deutschland überlassen und die dort 1998 eröffnete Academy großzügig unterstützt. Johanna und Eduard Arnholds eigene ehemalige Wannsee-Villa in toskanischem Stil, einst direkt gegenüber der heutigen American Academy, existiert seit den 1930er Jahren nicht mehr; nur der Garten hat sich noch auf einem Gemälde Max Liebermanns erhalten.

Auf dem Grundstück der früheren Stadtvilla Johanna und Eduard Arnholds steht heute ein wesentlicher Teil der Berliner Gemäldegalerie. Das Anwesen der Arnholds, das auch die einst öffentlich zugängliche, zu Beginn des 20. Jahrhunderts wertvollste private Gemäldesammlung Deutschlands beherbergte (mit Gemälden Goyas, Manets, Monets, Pissaros, Renoirs, Böcklins, Lenbachs u.v.m. sowie der größten Kollektion von Werken Max Liebermanns), ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden, nachdem die Villa samt Galerie Ende der 1930er Jahre im Rahmen der von Hitler und Speer betriebenen Neuerrichtung einer Reichshauptstadt »Germania« bereits - wie etliche andere Häuser ehemals jüdischer Besitzer - zum Abriss vorgesehen war.

In der Berliner Gemäldegalerie, deren berühmtester Tizian (»Venus mit dem Orgelspieler«) sich zudem einer Spende Eduard Arnholds mitverdankt, gibt es bisher keine Tafel oder andere Erinnerung an Arnhold. Eine Leerstelle in der Geschichte Berlins, wo seit der Nazizeit auch keine Straße mehr nach Arnhold benannt ist.

Weiter lesen: Weitere bedeutende Bewohner im Tiergartenviertel

Diese Initiative wird unterstützt von

Daniel Barenboim • Hetty Berg • Joachim Blüher • Friedrich Christian Delius † • Julia Draganovic • Heide und Heinz Dürr • Ulrich Eckhardt • Jürgen Flimm • Durs Grünbein • Volker Hassemer • Wolfgang Huber • Navid Kermani • Barbara Klemm • Norbert Lammert • Hannes Langbein • Klaus-Dieter Lehmann • Wolf Lepenies • Nina von Maltzahn † • Christoph Markschies • Ulrich Matthes • Jeanine Meerapfel • Klaus Mertes • Herta Müller • Andreas Nachama • Michael Naumann • Kai Uwe Peter • Peter Raue • Rachel Salamander • Julietta Scharf • Volker Schlöndorff • Regina Schmeken • Peter Schneider • Julius H. Schoeps • Bernd Schultz • Peter-Klaus Schuster • Hermann Simon • Christian Stäblein • Barbara Stollberg-Rilinger • Marie Warburg • Gesine Weinmiller • Ina Weisse • Angela Winkler • Rudolf Zwirner

Die Ursula Lachnit-Fixson Stiftung unterstützt unseren Verein von Anfang an.

Für den Initiativkreis

Thomas Albrecht • Peter von Becker • Brigit Blass-Simmen • Ernst Brenning • Christoph H. Kunheim • Olaf Lemke • Christhard-Georg Neubert • Lea Rosh • Christoph Stölzl †